El grancanario afincado en Lanzarote, nacido con el nombre de Diego López, se ha topado con una muralla de oscurantismo en su batalla por conocer los pormenores de su nacimiento y adopción

Juan Antonio Valido: identidad bajo secreto

El grancanario afincado en Lanzarote, nacido con el nombre de Diego López, se ha topado con una muralla de oscurantismo en su batalla por conocer los pormenores de su nacimiento y adopción

Las ganas de repasar su historia han hecho que olvide incluso la ley no escrita de los hogares canarios por la cual nadie puede cruzar el umbral de una casa sin que le sea inmediatamente ofrecido un café o un poco de agua. En el salón, ante una pila de documentos, carpetas y periódicos viejos, Juan Antonio Valido Ortega, nacido Diego López Rodríguez, agente de seguros jubilado de 68 años, sin padre ni abuelo conocidos y recogido y amado por Antonio y Juana, realiza la primera advertencia: “Fui adoptado según las exigencias de entonces. Busco conocer mis orígenes, pero no soy un niño robado”.

Sobre las repisas de la librería de un coqueto cuarto de estar se disputan el espacio un gran número de marcos de distintas formas y tamaños, que abrazan escenas familiares clásicas de reuniones, viajes y celebraciones. Las protagoniza el núcleo creado por Juan Antonio Valido Ortega, su esposa y sus hijas y nietos; y está también aquel otro, amarrado por lazos de amor y no de sangre, en el que transcurrió su infancia y juventud hasta la actualidad.

Fue su primogénita quien, al quedar embarazada de su primer hijo, pidió a Juan Antonio que averiguara sobre sus verdaderos padres, por aquello de rastrear herencias genéticas de esas que dan por saltar generaciones y aparecer de manera sorpresiva con recados de distinta índole. Y lo cierto es que desde los once años en que tuvo noticia de su adopción por un primo, hasta entonces nunca pensó en investigar su pasado. “Éramos varios en el barrio, también el primo Rubén; y aunque es cierto que cuando yo supe que había sido adoptado ya era de conocimiento general de la vecindad, funcionaba un estricto código de silencio y nunca me sentí incómodo ni recibí un trato diferente, ni en mi casa ni en la calle. Solo acaté el ruego de mi madre de que mi padre nunca averiguara que su chinijo estaba al tanto del secreto”.

Tampoco el resto de miembros de su familia de acogida le apartó o renegó de su presencia; más al contrario, recuerda que su abuelo materno, “uno de aquellos indianos que emigró a Cuba y volvió con algo de dinero”, guardó para él su imponente reloj de oro y la moneda de oro de diez dólares que hacía las delicias de todos los nietos. Sí recuerda que de niño acompañaba una vez al año a su madre a la Casa Cuna de Santa Ana, donde una monja le abrazaba con cariño. Era el lugar donde, según le contó doña Juana, le habían encontrado, el lugar donde comenzarían sus pesquisas 50 años después.

Dilaciones y negativas

Si la conciencia de haber sido adoptado nunca supuso para Juan Antonio un quebradero de cabeza, la búsqueda de información sí ha resultado una travesía en el desierto con escasos oasis en los que saciar su sed de conocimiento. Dilaciones, negativas, solicitudes desaparecidas, viajes constantes de Lanzarote a Gran Canaria, acabaron ahogando al investigador en un mar de trámites burocráticos tras unos comienzos que parecieron esperanzadores.

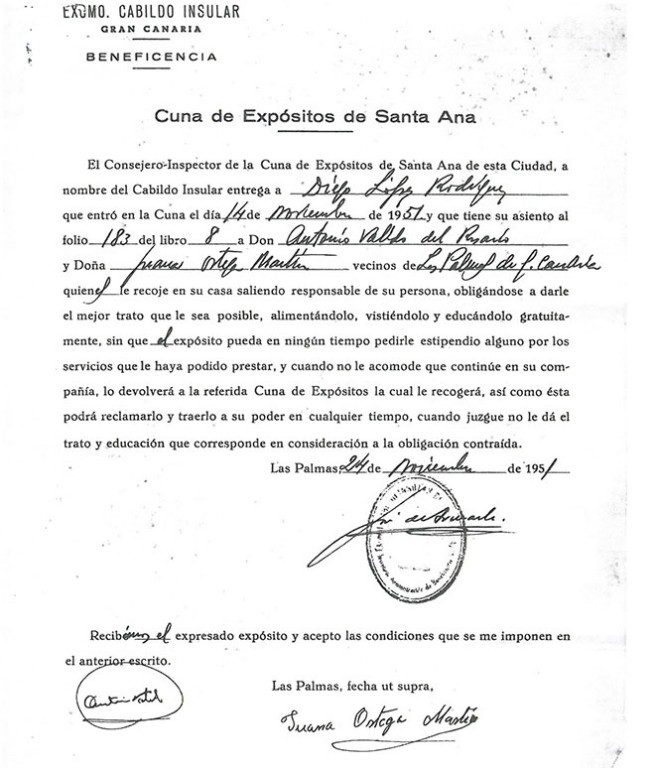

“Como la Casa Cuna pertenecía al Cabildo, hice la solicitud ante esa institución pero no conseguí nada, así que me personé en las dependencias del Archivo y reclamé mis papeles. Y así supe que tuve otro nombre, Diego López Rodríguez, y otra fecha de cumpleaños. No fui hijo legítimo concebido por Juana y Antonio ni nací a las 20 horas del 25 de noviembre, tal y como reza mi inscripción en el Registro civil tras un presunto parto presenciado por un hermano de mi padre adoptivo y dos amigos y rubricado por un médico, que nunca sucedió, sino a las diez horas del 14 de noviembre, cuatro días antes de ser registrado por primera vez... Y lo peor: ¡No era Sagitario sino Escorpio!”, dice entre risas.

Este primer documento exhibe ya elementos diferenciadores respecto a otros casos: recoge el nacimiento de Diego López en la propia institución benéfica, donde rara vez sucedían los alumbramientos. Destaca su condición de ilegítimo y tras unas pocas letras tachadas en el espacio destinado a la filiación paterna, apunta que el padre “no consta” y el abuelo “no consta”. Curiosamente, le dota de apellidos distintos a los que se usaban para los bebés en sus condiciones en aquellos tiempos, como Expósito, Santana (de Santa-Ana) en Las Palmas de Gran Canaria o Sanginés en Lanzarote.

“La documentación de la adopción es la que arroja más luz sobre mi pasado, pues cita mi primer nombre y apellidos y la fecha de alta en la Cuna y señala a mi padre y a mi madre, vecinos de Las Palmas de Gran Canaria, como receptores del bebé. Junto a este certificado, que enumera las obligaciones que contraen, como dispensarme el mejor trato posible, alimentarme, vestirme y educarme gratuitamente, el expediente incluye también escritos del párroco dando fe de que mis nuevos padres eran buenos cristianos y del alcalde presidente de Las Palmas de Gran Canaria, certificando su solvencia económica y su buena conducta”, explica repasando sus papeles.

Reseteo vital

Paradójicamente, aquellos primeros descubrimientos depararon a Juan Antonio y a su esposa momentos difíciles. El improvisado arqueólogo de la memoria había esperado a que sus padres fallecieran para echar una mirada atrás, pero el resto de la familia se molestó y lo manifestó sin tapujos: “Me preguntaron con enfado si ahora iban a dejar de ser mis parientes, pero les expliqué -y lo entendieron- que no era mi intención resetear mi vida, que ellos seguirían siendo ellos y yo seguiría siendo el mismo. Pero creo que tengo derecho a saber de dónde procedo”.

Una vez conocido su nombre inicial, Diego López Rodríguez, Juan Antonio trató de acceder al legajo médico, que apareció en una carpeta etiquetada como ‘Restringida su publicación’

La publicidad dada al caso salpimentó del vértigo de las entrevistas y los platós televisivos la otrora apacible vida del matrimonio. Los muertos de las cunetas, los bebés robados, los abusos sexuales de la Iglesia y otras tropelías amparadas por la impunidad del régimen franquista ocupaban los titulares al socaire de la tramitación de la Ley de Memoria Histórica y arrastraron en su corriente de audiencias sedientas de morbo y víctimas reclamantes de justicia a Juan Antonio, pese a la reiterada defensa de su adopción legal.

“Mis padres no eran gente acomodada, él era chófer de camión y ella costurera; estoy seguro de que solo les guió su afán sincero por tener descendencia. Además, durante el curso de mi investigación descubrí que el mismo año de mi nacimiento mi padre preparaba los papeles para emigrar a Uruguay. Así que pienso que mi madre pudo estar detrás de los acelerados trámites que permitieron que la adopción se materializara en poco más de una semana, para evitar que su esposo se fuera y no volviera más”, relata.

De su contacto con los medios de comunicación y las asociaciones de niños robados recuerda la conciencia de su fortuna frente a casos verdaderamente desgarradores, de entrega de bebés fallecidos muy diferentes a los recién nacidos horas antes, de nichos con pequeños ataúdes vacíos…

“Llegué a hacerme una prueba de ADN para verificar que no era el hijo de una mujer violada a quien se apartó del pequeño… Y menos mal, porque aquella potencial familia de terratenientes plataneros no dudó en discutir ante mí sobre la conveniencia de descubrir a un nuevo primo, cuando ya habían logrado repartir la herencia”. Sus carcajadas resuenan en el salón arrecifeño mientras el sol de la tarde se cuela entre los visillos.

Los últimos pasos

Una vez conocido su nombre inicial, Diego López Rodríguez, Juan Antonio trató de recabar datos complementarios, como el legajo médico que acompaña a los nacimientos y que finalmente apareció en una carpeta etiquetada como Restringida su publicación con tres informes dentro. Esta restricción previa, junto a la dificultad añadida de pedir información supuestamente sobre una persona ajena, se convirtieron en escollos insalvables para acceder a su contenido.

“Llegué a tener el dossier al alcance de mi mano, sobre la mesa de una Fiscal de Las Palmas, pero aunque me trató con delicadeza y educación, se negó a facilitarme los documentos. Me advirtió que, de haberse cometido un delito, este habría prescrito, a lo que aduje que no buscaba culpables sino saber qué se ocultaba tras de la cortina. Me propuso entonces que armara ruido en los medios, pues el mío constituía un caso único en nuestro país de doble identidad. Pero yo no estaba dispuesto a llegar tan lejos. Y en el Obispado, a donde podría acudir dada la vinculación de las monjas de la Casa Cuna con la Iglesia, ni lo he intentado. Ya me han dicho que si la burocracia administrativa es opaca, los archivos del Obispado están cerrados a cal y canto”.

Al final, la fantasía rellena los huecos de su historia desdentada. En varias ocasiones sus tías le sugirieron que su padre era “alguien importante de Tenerife”. Algo que no ha podido averiguar: ni siquiera ha logrado una firma notarial que, a la vista de la documentación fehaciente de su registro duplicado, certifique que lo relativo a Diego López Rodríguez le es propio.

También le han aconsejado que cambie su nombre actual por el primero que recibió, para poder acceder a los contenidos de la misteriosa carpeta, “pero la ley no permite hacerlo más que una vez así que no podría volver a ser quien he sido los últimos 68 años”.

Pese a todo, Juan Antonio Valido no ha tirado la toalla, aunque también huye de caer en una obsesión enfermiza. No cree en las casualidades. Tras una larga temporada de tranquilidad han coincidido en pocos meses la aprobación en Canarias de la primera Ley de Menores Robados que se tramita en España -por la que la administración facilitará la entrada a los registros y mediará en las peticiones de acceso a archivos privados- y una periodista que ha tocado su puerta para desempolvar una vieja historia.

“¿Quién sabe?”, se pregunta, esperanzado. Y zanja el asunto como ha hecho otras veces, asegurando en tono zumbón que cuando le llegue la hora, reclamará el siguiente epitafio: “Aquí yacen Juan Antonio y Diego, dos que fueron uno”.

Añadir nuevo comentario